視力と視覚の違いとは?視覚システムの機能分類と姿勢や運動への影響

ヒトが持つ感覚情報の中で、視覚が占める割合は約78%と言われます。

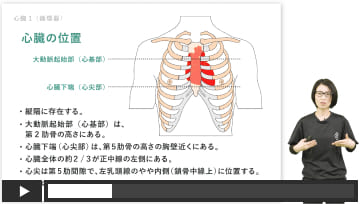

静止した状態で周りの状況を理解しようとするとき、視覚情報だけで全体の78%をも使用するほど、視覚情報というのは脳にとって莫大なインプットになるとともに、その情報の処理のために大脳皮質の約27%もの体積が使用されるため、他の感覚情報(聴覚、体性感覚、運動など)よりも支配的になってしまう可能性があります。

つまり、視覚に問題があることで、うまく動けない、良い姿勢をキープできない、思考がクリアでない、といった問題が発生する可能性があることを示唆します。

本記事では、視力と視覚の違いから視覚システムについて、更に視覚システムの機能として分類される8つのうち6つ(VORとVORCについては本記事では紹介しておりません)のそれぞれの機能や大脳皮質の活性ドリルをお伝えします。

前提として、視覚システムへの介入の前に体性感覚の強化が必須となります。体の位置の理解や、床からの反力を感じられるか、重力を体が認知しているか、といった体性感覚の認知がないと、視覚システムへ介入してもうまく改善が見られないことがあります。

体性感覚に関しては「体性感覚の評価とエクササイズ」の記事でもお伝えしていますので、まだチェックされてない方はぜひこちらもお読みください。

体性感覚への介入によって「Move well(よく動ける)」状態を作り、視覚への介入によって「See well(よく見える)」状態へ、更に前庭覚への介入によって「Balance well(うまくバランスが取れる)」状態へと導きます。

視覚システムが衰えやすい生活を送っている現代人は、視覚への介入も含めた感覚運動系への介入により、様々な不調や不快な症状が改善する可能性があります。ぜひ参考にしてみてください。

視力と視覚の違い

視力(Sight)とは、「いかに鮮明に見えるか」や「視野の広がり」を表します(1, 2)。言い換えると、見えているのかいないのか、視野の中に入っているのかいないのか、といった能力を視力と呼びます。視力検査として誰もが一回は経験したことのある「ランドルド環」を用いて行う検査は、視力を測定しています。

一方、視覚(Vision)とは、「光(=視覚情報)を処理した結果もたらされる意味の導出」と表されます(1, 2)。見えているか?視野に入っているか?ではなく、見えているものや視野に入っているものを “どのように捉えているのか” の能力を視覚と呼びます。

ヒトは、同じものが見えていても、同じように捉えていないことがあります。目の前にまっすぐ伸びる平らな道があったとしても、視覚能力が低下していると、歪んだ道であると捉えてしまったり、傾斜があるように捉えてしまったり、モノの距離を実際の距離とは異なるように感じたりしてしまいます。

例えば、本当はまっすぐ平坦な道なのに、視覚能力の低下によってその道を「下り坂」と捉えてしまうと、体は無意識に下り坂を歩くような筋肉の使い方となるため、それが原因となって前ももの張りや膝の痛み、腰痛等の症状が発生してしまう可能性があります。

視覚システムとは?

視覚システムは、非常に複雑であり、生き抜く上で大切な大切なシステムです。

視覚システムは1秒間に75ギガバイトもの情報を脳に与えていると言われています。体性感覚システムは1秒間に11〜20メガバイト程度、前庭システムは1秒間に1メガバイト程度と言われるため、冒頭でもお伝えしましたが、視覚情報というのは他の感覚情報と比較して桁違いの情報量を脳に与えています。

ヒトが生存していく上で、最も危険を早く察知できるという特徴を持つのが視覚システムであるために、莫大なインプットを与えられるように進化・発達してきたという説があります。

視覚情報はヒトの移動の基礎となっており、視覚情報によって現在の自分の状況・環境を認知し、感情が生まれ、動作を決定していきます。

視覚に問題が起こると現れる症状・動作

視覚能力の低下によって「実際のモノを異なって捉えてしまっている」という状態は、なかなか自分では気づきづらいものです。そこで、視覚能力に問題がある方に現れる典型的な症状や動作をご紹介します。

- ポケットに手を入れている

- 頭部をどこか一方向に向けたまま会話をしている

- 頭部を前方に突き出した姿勢になっている

- 姿勢全体が前方に崩れている

- 腕組みをよくしている

- 拳を握りしめている

- 身体を左右に頻繁に動かしている

- 片眼でモノや人を見ている

- 手や腕、足や脚を動かす際に身体全体が動く

- 膝をロッキングしている

視覚システムの最大70%程度が姿勢制御に関わると言われているため、気づいたらこのような姿勢になっているかも、と思い当たる節があれば、それはもしかすると、あなたの視覚能力の低下によって現れている症状・姿勢・動作かもしれません。

視覚に問題があると、身体の過緊張が発生します。

体性感覚が正常に機能していないと「安全ではない=危険」と脳が判断して防御反応が発生することは体性感覚の記事でお伝えしましたが、視覚能力の低下も、現在の自分の状況の認知がうまくいかなくなることで、防御反応として過緊張が起こり、結果として質の高い動きやパフォーマンスを発揮することが難しくなります。

視覚システムへ介入する理由

脳振盪やむち打ち、感染症や病症、薬物の使用、更には日常生活での不活性によって、視覚システムは機能不全に陥ってしまいます。

現代人は特に、ディスプレイやスマートフォンをはじめとした比較的近距離を見る時間が長いことによって、視覚能力が低下しやすいと言われます。

日常生活での視覚の使い方の偏りや乱れによって、視覚が安定しない(=Visual Instability:視覚不安定性)ために、人の目を見てお話がうまくできなかったり、1つのものをじっくりと捉えられない、といったことが起こります。

また、黒板をじっくり見ることができないために勉強がうまくできず、学習障害やコミュ障などと言われてしまっている場合もありますが、実は視覚能力の低下が原因の可能性があり、視覚能力の向上によって、落ち着いて勉強ができるようになったり、うまく人とコミュニケーションをとれるようになる可能性があります。

他にも、視覚システムへ介入して視覚能力が向上することで、以下のようなメリットがあります。

- 景色や目標物の明確さが向上する

- 固有感覚が向上して、今の自分の状態の認知が上がる

- 聴覚が向上して、周りの音が聞こえやすくなったり、どこから聞こえるかの理解が上がる

- 前庭覚が向上して、バランス機能が向上する

- 視覚の緊張がほぐれることで、自律神経のバランスが整う

視覚能力向上のためのトレーニングは、単純に目を動かす運動を行えば良いわけではありません。目で見て、捉えて、得られた様々な情報から必要なものを取捨選択して、生み出したい運動を正確に導き出す、というこの一連のプロセスの訓練が、本当の意味でのビジョントレーニングとなります。

視覚システムの6つの機能分類

視覚システムの機能は全部で8つに分類されます。本記事では、VORとVORC以外の6つの機能についてご紹介していきます(VORとVORCについては本記事では紹介しておりません)。

1)視空間認知

視空間認知とは、自己と空間(もしくは対象物)の位置関係を把握する能力をさします(1)。

自己と空間の位置関係の把握のためには、まず前提として「自分がどこにいるか(=自分の体がどこにあるか)」を体性感覚システムによって正しく把握できている必要があります。

視覚の発信点は自分であるため、自己定位が明確であることによってはじめて、正しい視覚情報が得られ、活かすことができるようになります。

視空間認知の能力が低下すると、視覚性の注意能力が低下します。視覚性の注意能力の低下は対象物までの距離や特徴がうまく捉えられなくなるため、ボールが自分にめがけて飛んできた際に避ける反応が遅くなったり、転倒のリスクが上がってしまう、といったことが起こります。

また、対象物の距離や動き、意味などを産出する「認識・鑑別」といった能力の低下や、輪郭や角などの特徴を認識する「特徴抽出」といった能力の低下は、家具に足の小指をぶつけてしまったり、人混みの歩行中にすぐ人とぶつかってしまう、といったことが起こるようになります。

先の例としてあげた「平坦な道であるにもかかわらず下り坂と捉えてしまう」といった視空間認知の歪みを正すためには、1つは「メガネをかける」ことで、空間の認知を正すことが可能です。

2)固定視(注視)

固定視(注視)とは、特定の場所や対象に視線を固定し続ける能力のことを指します。

固定視を行うと、対側の前頭葉が活性化されます。右側の前頭葉を活性したい場合は、左の視野の中で何か対象物をセットして固定視します(1, 2, 3)。

例えば、左の視野内の対象物を固定視した際に、眼振が発生したり、体を反るような動きが見られたり、呼吸の乱れが起こった場合、それは右の前頭葉に何かしらの問題があるのでは?という評価ができる可能性があります。

静止した状態での固定視ももちろん重要ですが、身体移動をしながらの固定視ができるかどうかが、日常生活でのQOLの向上や、運動パフォーマンスの向上を考える上で非常に大切な要素となります。

固定視を伴う身体移動を行う上で必須となるのが「眼球定位」です。眼球を対象物に定位しながら、頭部・頸部は別の動きができる状態であると、過剰な緊張が発生せず、スムーズな身体移動が可能になりますが、眼球をうまく定位できない場合、頭部・頸部を緊張させて、頭部・眼球・頸部すべてで安定性を作りだして眼球を定位することになります。

この状態では身体の過緊張が起こるため、呼吸の乱れや姿勢の乱れ、動作可動域の低下、筋出力も低下し、スムーズな身体移動や高い運動パフォーマンスの発揮は難しくなってしまいます。

更には、視覚的にも緊張状態となります。視覚の過剰固定(=Visual Overstabilization)は、外眼筋群の緊張を引き起こして乱視や近視状態を作り出してしまったり、交感神経の過度な活性によって不安定なメンタル状態となったり、すぐ疲れてしまうために注意持続力が低下したりと、注視している対象物の情報を正確に処理することも難しくなってしまいます(1, 2)。

固定視ができるように訓練することや、固定視の機能を使って体や脳の活性を行うことは、運動指導者として非常に大切な引き出しとなり得ますので、ぜひ下記に紹介する活性ドリルをご活用ください。

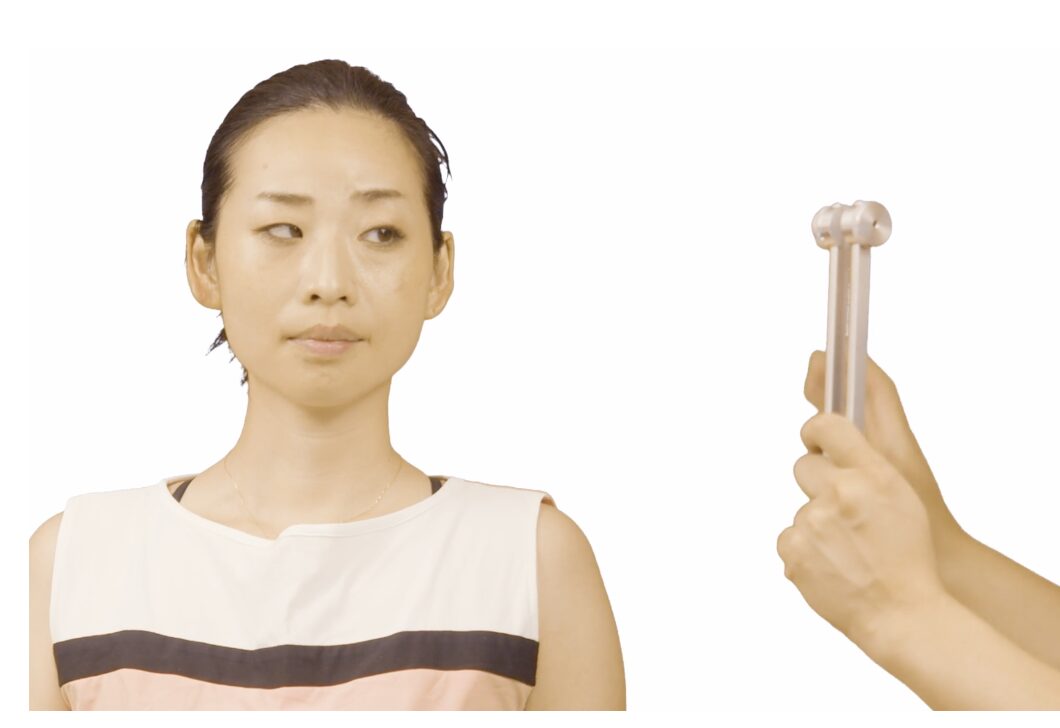

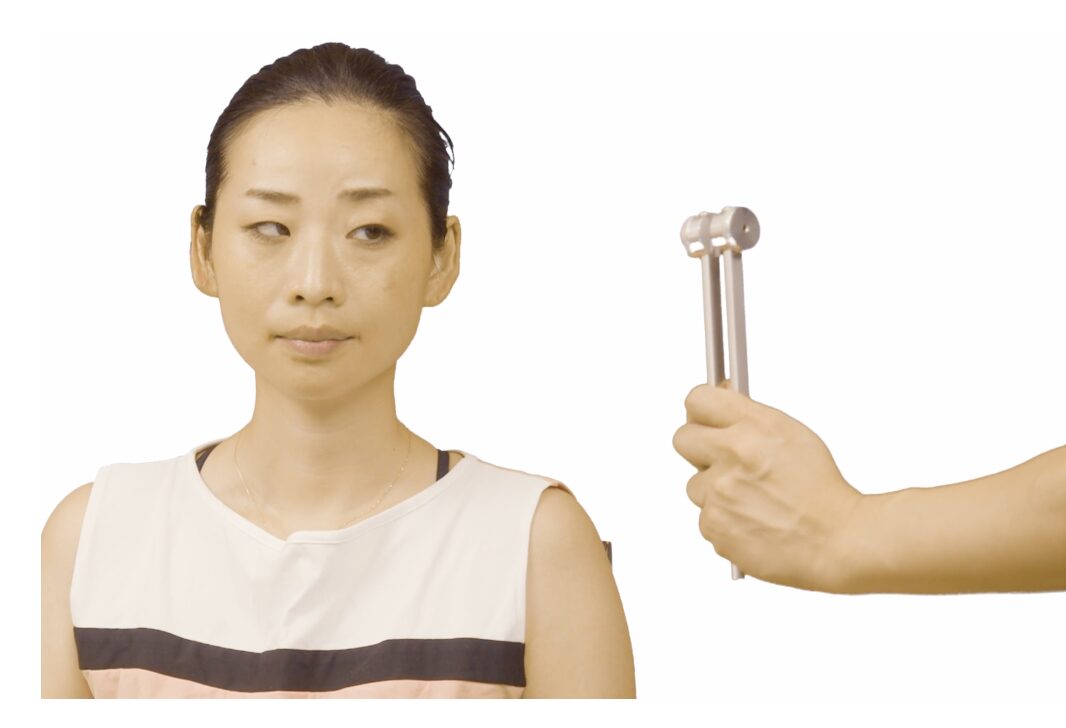

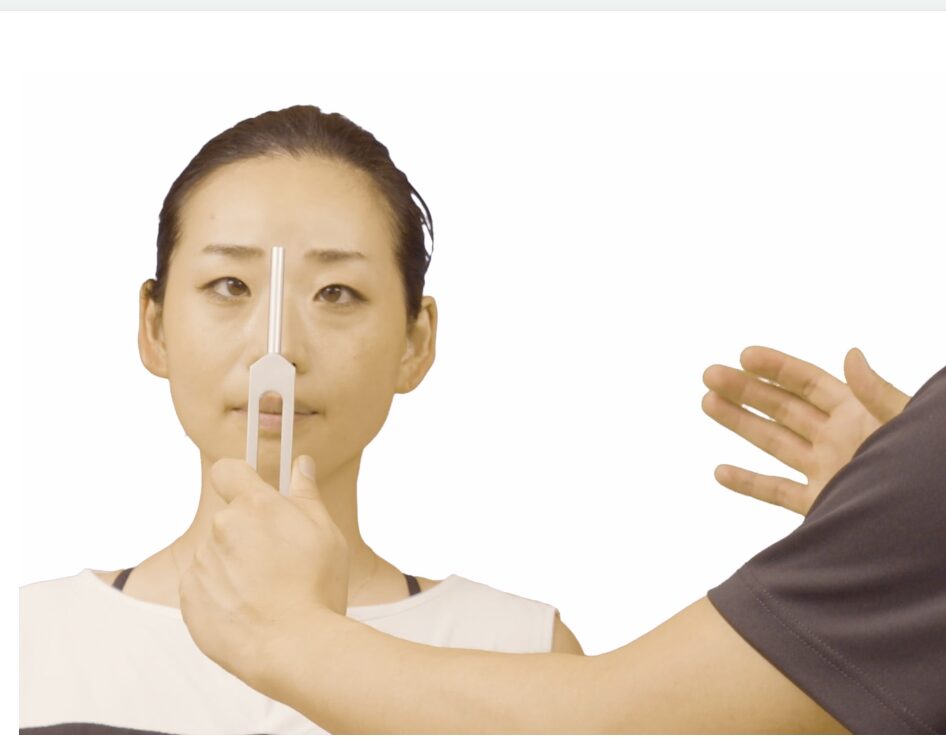

2−1)座位での固定視ドリル

- 患者は椅子に座り、リラックスして背筋を伸ばします。

- できるだけピンポイントで注視できる対象物を用意します(ボールペンの先、音叉の丸い点など)。

- 患者は、体と顔は正面を向いたまま、視線だけ移動して対象物を10秒程度固定視します。

- 逆側も行います。

評価として、固定視の際に眼振の有無や呼吸の乱れ、姿勢の乱れ、歯の食いしばり、頸部・肩・背部の筋緊張が見られないか、などをチェックします。

最初の数秒は固定視できたけど、数秒経ったら筋緊張が始まったというケースもあるため、固定視中は常に患者の状態を見ておきましょう。

運動前は何秒間固定視できたのかをチェックし、ドリルを行った後にもう一度評価することで、固定視能力の向上を評価することができます。

2−2)立位での固定視ドリル

座位よりも立位の方が体は不安定な状態となるため、体のバランスをとるために脳への負荷が高まります。よって、姿勢の変化だけで固定視ができる時間が短くなる可能性があります。

- まずは両足を腰幅〜肩幅程度に開いた状態で固定視を行います。

- 両足立位で固定視ができたら、次は片足に重心を乗せた状態や、片足バランスをしながらの固定視を行ってみましょう。

片足重心や片足バランスでの固定視を行う場合は、まず片足に重心が乗った状態で、腿や臀部、腹筋に筋感覚があるかどうかを確認しましょう。

筋感覚がある状態で固定視を行い、固定視中にその筋感覚が増加する感覚が得られた場合、それは反対側の前頭葉が活性されたことを意味します。

感覚の増加が見られない場合は、固定視の距離を近づけたり、固定視する対象物を変える(文字、3Dで見えるようなもの)ことで効果が出てくる可能性があります。

3)輻輳・開散

輻輳(ふくそう)・開散は、非共同性眼球運動と呼ばれます。輻輳は寄り目の動きを指し、左目は右へ、右目は左へ動きます。

逆に右に対象物が動いた際に右目も左目も右へ(=同一方向へ)動く動きを共同性眼球運動と呼び、この2種類の眼球運動は神経的な働きが異なり、活性化される脳の部位も異なります。

輻輳・開散の能力の向上は、奥行き方向の変化への対応や、視覚的な安定性(=Visual Stability)の獲得に貢献します(1, 2)。

近くの対象物を見るために頭をその対象物から離したり、遠くの対象物を見るために近づく、というのは体への負担が高くなるとともに、動きのバリエーションが減ってしまいます。

頭の位置が変化するとすべての対象物との位置・距離関係も変化してしまうため、効率的でスムーズな身体操作や、高い運動パフォーマンスの発揮が実現できなくなってしまいます。

輻輳・開散能力の低下は視覚的な不安定性(=Visual Instability)をもたらし、視覚が安定しないことで身体の過緊張が発生します。また、視覚的な不安定性がある人は、体性感覚にも問題がある場合が多いため、体性感覚の評価や訓練も同時に行っていくと良いでしょう。

3−1)輻輳・開散の評価法「ペンシルプッシュアップ」

- 検者は、顔から約60センチの位置にペンをセットする。

- 患者はペン先をじっと見つめてピントを合わせる。

- ペンを患者の顔にゆっくりと近づけていき、二重に見えた位置で止めて、顔とペンの距離を測定する。

- 3回測定して平均値を記録する。

「二重に見えたら教えて下さい」と患者に伝えつつ、検者も眼球の動きを見てチェックします。片目の動きが止まったり、片目(もしくは両目)が震えだしたり、片目が離れていくといった動きが見られれば、その時点で距離を測定します。

また、固定視の評価と同様に、目の動きの変化だけではなく、呼吸の乱れや姿勢の乱れといった形で防御反応が発生する場合もあるため、身体の動きや症状にも注意を払いましょう。

理想は、ペンが鼻先近くまでいってもピントが合う状態で輻輳ができることです。それよりも手前でピントが合わなくなってしまう場合は、神経系の問題や、筋緊張バランス(特に外眼筋)の問題等が考えられます。

3−2)内眼筋にアプローチする輻輳・開散ドリル

ペンシルプッシュアップは評価として使用するのと同時に、訓練としても使用することができます。固定視のドリルと同様に、まずは座位で行い、その後立位にプログレッションしていきます。

両目ともに輻輳ができない場合、内眼筋や動眼神経系、中脳等の問題や、大脳皮質の不活性等、様々な問題が考えられるため、検者はどこに活性を入れることで輻輳ができるようになるのかを考えながら運動プログラムを構築する必要があります。

ここでは内眼筋にアプローチするドリルを紹介します。

- 患者は、体と頭は正面を向いたまま、視線だけ移動して対象物にピントを合わせる。

- ピントが合ったら、検者は対象物を患者に近づけたり遠ざけたり(=ペンシルプッシュアップ)を数回繰り返す。

左の対象物を見るために眼球を左に移動させることで、右目の内眼筋に活性を入れることができます(逆も同様)。

内眼筋に入力を入れることで輻輳ができるようになったのかを改めて評価し、うまくなっているのか、効果がなかったのか、を検証していきましょう。

輻輳・開散はかなり強い脳神経系への刺激となるため、強い刺激や、長時間輻輳・開散を行い続けてしまうと、脳のキャパオーバーとなり不調が出てきてしまう可能性があるため注意しましょう。

4)周辺視

周辺視とは、視野の中心から離れた部分を見る能力を指します。

周辺視野の脳による処理方法は左右の脳で異なります。右側頭頂葉は左右両側の視空間地図に関わりますが、左側頭頂葉は右側の視空間地図のみに関わるため、ヒトの視空間認知は右側の方が強くなります(1, 2, 3)。

逆にいうと左側の周辺視野が欠如しやすく、右側への過剰移動が見られることが多いため、一般的には左側の周辺視野の活性が必要となるケースが多くなります。

また、周辺視に関する重要な要素の1つが「オプティック・フロー」です。

オプティック・フローとは、移動を特定する風景の流れを指します(1, 2)。

MT野(第五視覚野)で処理され、オプティックフローによって脳は体の移動方向を認識したり、空間の移動を理解するため、オプティックフローが欠如していると、脳活動が低下してスムーズな身体移動を行うことができなくなります。

オプティックフローの欠如はつまり周辺視野が狭いことを意味し、周辺視野の狭さは自分の現在の状況や環境の認知がうまくいかず、過緊張が発生してしまいます。

4−1)歩行とオプティックフローの関係

歩行と視覚は密接な関係があります。

一連の歩行の流れの中で、足部の「回外→回内→回外」という動きがスムーズに行われないと、歩行の動きがぎこちなくなり、スムーズなオプティックフローの流れを阻害します(オプティックフローが “細切れ” になる)。

スムーズでないオプティックフローは周辺視野の認識を低下させて身体の過緊張を引き起こすため、歩行の改善、もしくは足部の機能の改善は、周辺視野機能に大きく関わります。

ジムでのトレーニングでは大きな移動や風景の変化を出しづらいため、ダイナミックなオプティックフローを作り出せないことが多くなりますが、自分が大きく動いたり、逆に周りのモノが動いてくる、といったものをうまく活用して、工夫してトレーニングの中に意図的にオプティックフローを入れていくことで、視空間認知を広げ、運動パフォーマンスの向上につながる可能性があります。

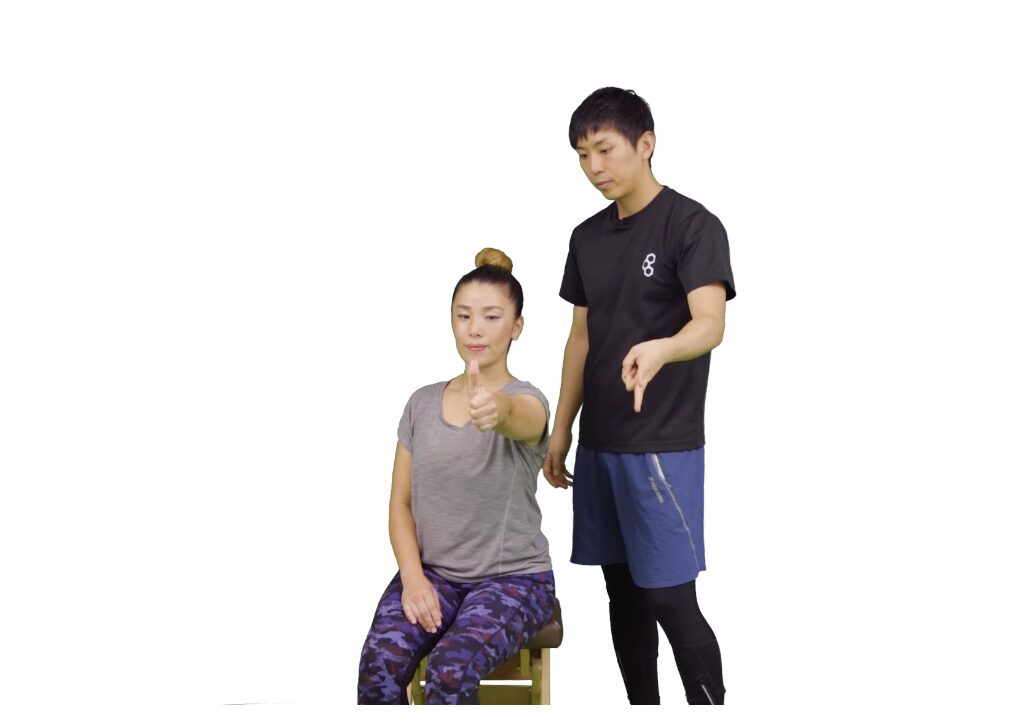

4−2)周辺視ドリル

左側の周辺視野を活性化したい場合は、患者の左側の周辺視野内に入力を入れる必要があります。これによって右側の大脳皮質が活性化されます。

- 患者は、体と頭は正面を向いたまま、視線だけ移動して対象物にピントを合わせる(上写真での対象物は患者自身の親指)。

- 患者は対象物を固定視し、検者は左側の周辺視野内で「これは指何本ですか?」と質問する。

- 何回か繰り返す。

また、周辺視野内での動きを捉えていくドリルも効果的です。

- 患者は正面を固定視しながら、左手を左側にかざす。

- 検者はその左手の下に手をセットし、この手が認識できているかどうかを患者に確認する。

- 患者は、検者の手の動きに合わせて自分の手を動かす。

今回紹介した周辺視ドリルは2つとも患者は静止した状態のものですが、動きの中で、何か対象物や相手の動きに合わせて動く、というドリルは周辺視野の活性につながります。

5)追跡眼球運動(スムースパスート)

「パスート」や「スムース・パスート」とも呼ばれる追跡眼球運動は共同性眼球運動の一種で、ゆっくりとした眼球運動を指します。

1秒間に約50度以内の速さで動く対象物を、網膜像の網膜中心窩付近に維持する運動であり、それ以上の速さで動く場合は、下記で紹介するサッケードと呼ばれる動きになります(1, 2, 3)。

右側に動く対象物を右側に追うことで、同側の右側の大脳皮質(特に頭頂葉)を活性します。

また、ヒトにはVisual-Motor Reflexという反射があり、見る方向に動きが促進されるという特徴があります。

眼球を上方に移動させることで上方向の移動や伸展が促通され、眼球を右方向に移動させると右回旋がしやすくなるため、この反射をうまく利用することで、スムーズな身体移動や運動パフォーマンスの向上も期待できます。

5−1)パスートを用いた活性ドリル

- 患者は座位(もしくは立位)となります。

- 検者は、前ならえ程度の距離に対象物をセットします。

- 最初は肩幅程度の範囲内で、ゆっくり対象物を左右に動かします。

患者は、目の動きに合わせて顔や体が動かないように注意して行い、検者はそれらの代償運動が起こっていないかをチェックしましょう。

6)衝動性眼球運動(サッケード)

「サッケード」と呼ばれる衝動性眼球運動は、1秒間に50度以上の速い移動に対応する、速度の速い共同性眼球運動を指します(1, 2, 3)。

対象物をじっと追い続ける動きではなく、眼球を瞬間的に移動させる動きによって、周囲の情報を集めたり、速い動きをする対象物を追跡したり、読書中や動揺した際にも、サッケードの動きが行われます。

パスートとは異なり、サッケードの動きは対側の前頭葉を活性するため、右側へのサッケードは左側の前頭葉が活性することになります。

周辺視との関係性が強く、周辺視野の認知が低い人は身体的にも視覚的にも緊張が強いことから、サッケードの速度は遅くなります。

6−1)サッケードの評価で重要な3つの要素

サッケードの能力を評価する上で、重要となるのは以下3つの要素となります。

- 速度

- 正確性

- 持続性

まず大切なのが速さです。対象物が速いスピードで移動した際に素早く眼球を動かすことができることで、周囲の視覚情報をより素早く正確に収集することが可能になります。

サッケードの正確性とは、素早い眼球運動によって対象物に視線を正確に合わせることができるか、を指します。

移動が足りずに視線が対象物まで届かないことを「測定過小」と呼び、逆に移動のし過ぎで対象物を通り過ぎてしまうことを「測定過大」と呼びます。サッケードは、対側の前頭葉でスタートして、同側の小脳がブレーキの役割を担うため、測定過小や測定過大が起こる場合は、同側の小脳に問題がある可能性が示唆されます。

サッケードの持続性とは、一定の時間サッケードをし続けた際に、その時間ずっとサッケードの速度も正確性も落ちない能力を指します。

例えば、下で紹介するサッケードの評価ドリルを行った時、スタートしてすぐは素早く正確に文字を読むことができていたにも関わらず、時間が経過するにつれて文字を読む速度が落ちたり正確性が乱れた場合、サッケードの持続性の能力は低い、と言うことができます。

6−2)サッケードの評価ドリル

- 2つの対象物を左右に90cm間隔で壁にセットし、患者は腕の長さ程度壁から離れて立ちます。

- 頭を動かさずに、左右の文字を交互に読みます。

- 一定の時間数を決めて、何文字読むことができたかを記録します。

検者は、頭が動いていないか、体のどこかが動いたり代償動作が生まれていないか、更にサッケードの速度や正確性をしっかりとチェックしましょう。

6−3)サッケードを用いた活性ドリル

- 患者はリラックスした状態で座位、もしくは立位になります。

- 検者は患者から腕の長さ程度離れて立ち、肩幅程度の幅で、両手の人差し指を立てて、目線の高さにセットします。

- 検者はパッと人差し指を曲げ、患者は素早くその合図が出た側を見て(=サッケードで飛んで)、そのままジッと見つめます。

- ゆっくりと正面に視線を戻します。

対象物に正確に視線を持ってくることと同時に、そのまま対象物を見続ける(=安定させる)ことも重要になるため、サッケードしてすぐ終わりではなく、数秒間は見続けてもらうように患者に伝えましょう。

まとめ

視覚とは?視覚システムとは?といった基本的な所から、視覚システムとして分類される8つの機能のうち、VORとVORCを除く6つの機能について、ドリルも含めて紹介しました。

視覚システムへのアプローチについては、本記事でお伝えしたものはほんの一部となります。

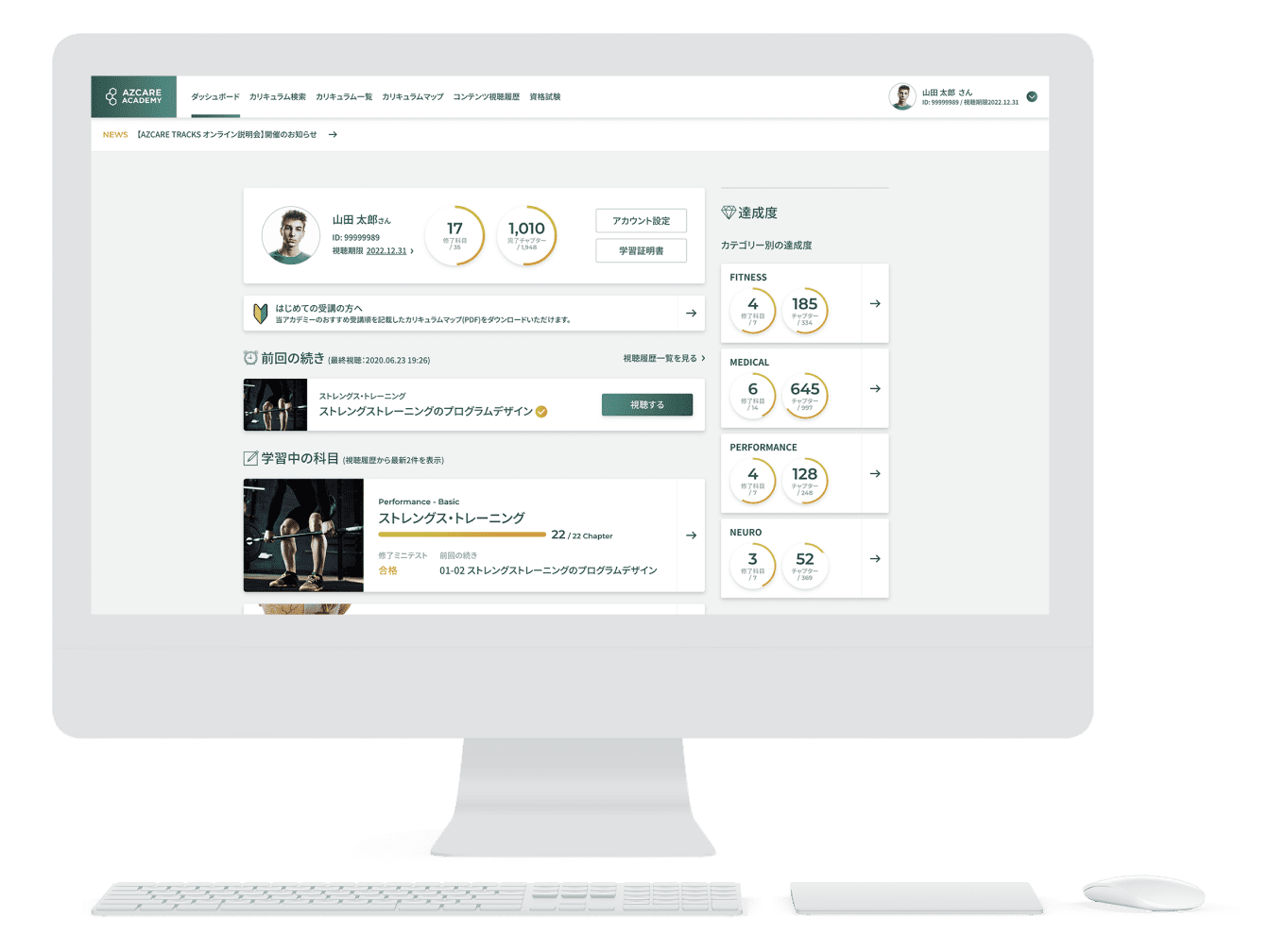

AZCARE ACADEMYの「感覚運動科学」の講座では、視覚についてはもちろん、視覚システムに効果的に介入する上で必須となる体性感覚についてや、”Balance Well”に導く前庭覚、脳と脳神経についてなど、感覚神経系の評価や改善法をオンラインで深く学ぶことが可能です。

ぜひ受講を検討していただき、あなたの指導に活かしていただければ幸いです。

参考文献

- 若倉雅登, 三村治. 神経眼科をやさしく理解するための視覚と眼球運動のすべて. メジカルビュー社; 2007.

- Beck RW. Functional Neurology for Practitioners of Manual Medicine. Elsevier Health Sciences; 2011.

- FitzGerald MJT, Gruener G, Mtui E. Clinical Neuroanatomy and Neuroscience. Saunders/Elsevier; 2012.

この記事に関連する科目

いますぐ無料で体験入学しませんか?

入学後に利用いただく学習システムを利用して

50本以上のサンプル映像を視聴いただけます。

全サンプルを視聴完了後には「修了ミニテスト」も体験いただけます。

体験入学でしか視聴できない限定サンプルも公開中!